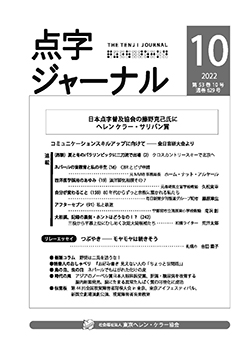

点字ジャーナル 2022年10月号

2022.10.19

目次

- 巻頭コラム:野党は二兎を追うな!

- 日本点字普及協会の藤野克巳さんにヘレンケラー・サリバン賞

- 読書人のおしゃべり

『お好み書き 見えない人の「ちょっと世間話」』 - 鳥の目、虫の目 ネパールでもはがれた化けの皮

- (鼎談)夏と冬のオリンピックに二刀流で出場

(2) クロスカントリースキーで北京へ - 2ネパールの盲教育と私の半生(16)CBRとビザ申請

- コミュニケーションスキルアップに向けて ― 全日盲研大会より

- リレーエッセイ:つぶやき ― モヤモヤは続きそう

- 西洋医学採用のあゆみ(19)漢洋脚気相撲その7

- 自分が変わること(159)

80年代からずっと宗教に惹かれる私たち - アフターセブン(91)私と鉄道

- 大相撲、記録の裏側・ホントはどうなの!?

(242)三役から平幕上位にひしめく次期大関候補たち - 時代の風:アジアのノーベル賞日本人眼科医受賞、

肥満・糖尿病を改善する腸内細菌発見、

脳にたまる異常たんぱく質の可視化に成功 - 伝言板:第44回視覚障害者将棋大会in東京、東京アイフェスティバル、

新国立劇場演劇公演、視覚障害者音楽教室 - 編集ログ

巻頭コラム: 野党は二兎を追うな!

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)系新聞『世界日報』(8月16日)によれば、安倍晋三元首相銃撃殺人事件に対してメディアは、テロ対策を発信すべきなのに、問題を教団問題にすり替えていると批判している。だが、テロリズムとは、政治的な目的を達成するために暴力を用いることをいうが、山上徹也<ヤマガミ・テツヤ>容疑者の犯行動機は怨恨だ。このため当初山上は、旧統一教会韓鶴子<ハン・ハクチャ>総裁を狙ったが、それが難しかったので安倍氏を狙ったと述べているのでテロではない。

メディアが殺人犯の犯意に注目し、それが事実であるかどうか確認し、報道するのは当然のことだ。実際に山上の母親は旧統一教会に1億円もの献金(しかも非課税)をしており、それがために自己破産していることを、旧統一教会の田中富広会長も認めている。

これに関して『世界日報』(7月18日)は、「ワイドショーが視聴率稼ぎのために取り上げるのが母親の献金問題。中でもその金額に関心が集まるが、適切な献金の在り方は、個人の内面と経済状況などから総合的に判断されるべきもので、社会通念だけでは語れない」と主張する。しかし、問題は献金する人にあるのではなく、自己破産するまで献金させる教団にあり、それは宗教法人として適切かどうか世に問うべき大問題である。

『毎日新聞』(8月22日・朝刊)によれば、岸田内閣の支持率は前回の調査から16ポイント急落し36%。不支持率は54%で前回より17%増加した。自民党と旧統一教会の関係に問題があったと思うかの問いでは、87%が問題があったと答え、政治家は旧統一教会との関係を絶つべきだと思うかの問いには、「関係を絶つべきだ」が86%に上った。

野党は「弔意の強制である国葬反対」などと暢気なことを言っている場合ではない。旧統一教会との決別を、世論を背景に自民党に強く、徹底的に求めるべきときである。(福山博)

日本点字普及協会の藤野克己氏にヘレンケラー・サリバン賞

本年度の「ヘレンケラー・サリバン賞」は、全国視覚障害者情報提供施設協会(全視情協)の元事務局長で、日本点字委員会(日点委)副会長、日本点字普及協会理事長の藤野克己(ふじの・かつよし)氏(78歳)に決定した。

第30回を迎えた本賞は、「視覚障害者は、何らかの形で外部からサポートを受けて生活している。それに対して視覚障害者の立場から感謝の意を表したい」との趣旨で、当協会が委嘱した視覚障害委員によって選考される。

贈賞式は藤野氏が病気療養中のため、10月7日オンラインでの開催を予定し、本賞(賞状)と副賞として、ヘレン・ケラー女史直筆のサインを刻印したクリスタルトロフィーが贈られる。以下、敬称略。取材と構成は本誌戸塚辰永。

出生から学生時代

藤野克巳は、1944年1月27日神奈川県横浜市で生まれた。父は関東配電(現・東京電力)の技術者、母は専業主婦で、5人兄弟の末っ子として育った。家が山手駅の近くにあったので、小さいころ母親から「この丘の向こうに目が見えない子の学校があるんだよ」と横浜訓盲院について聞かされていた。小学校は、山手の外人墓地のすぐ近くにあり、毎朝30分以上かけて徒歩で通った。山手には横浜地方気象台があったので、先生と相談して気象クラブを作り、毎日風速や雨量を測って記録したが、特に、嵐の時など張り切って学校へ行き、気象を観測した。中学校は、中華街のすぐ近くにあり、隣は病院でひっきりなしに救急車のサイレンが鳴り響く落ち着かないところであった。

小学校でも、中学校でも、教師から「お前は学校の先生になれ!」と言われてきて、本人もその気でいた。しかし、長兄から経済的な事情により、「お前は、工業高校へいけ」と言われて、渋々ながら県立神奈川工業高等学校電気通信科へ進学した。

高校には、青少年赤十字(JRC)というボランティア団体があり、藤野もクラスメイトとその活動に参加するようになった。活動は、校内の清掃、日曜日に児童養護施設へ行って子供たちと遊んだり、勉強を手伝ったりすることだった。そんな折、仲間の一人が日本点字図書館館長の本間一夫先生が書かれた冊子『点訳のしおり』を持ってきて話題になり、その時藤野も点字の存在を知った。

ちょうど文化祭が近かったこともあり、点字を覚えて文化祭で紹介しようという話になった。横浜港の近くに日本赤十字社神奈川県支部があり、そこで点字講習会を開催していたので、藤野が代表して毎週火曜日の夜に開かれていた点字講習会に通うことになった。

「最初は、視覚障害者がどうこうとか、点字の本が少ないからという思いからではなくて、ちょうど通学途上の沿線に日赤支部があったので点字を習ったんです」と当時を振り返る。

講習会には多くの勤労青少年が参加していて、藤野以外はみんな女性だった。高校2年生の藤野は周囲の人と話すよりも、横浜訓盲院を卒業して講師を務めていた男性の横に付いて、集中して点字を勉強することができた。おかげで、6点でどんな文字でも書ける点字の魅力を十分に味わうことができ、どっぷりとつかっていった。

高校を卒業すると、日本電信電話公社(現NTT)に入社した。配属先は偶然にも日赤神奈川県支部の近所だった。藤野は仕事のあとや休み時間にまっしぐらに日赤神奈川県支部に飛んでいき、社会人と学生らで構成する青年赤十字奉仕団(青奉)の活動と点訳に勤しんだ。

二つの詩との出会い

このころ、藤野は将来に大きく影響する二つの詩と出会った。それは、『目の見えぬ子ら』という岐阜県立盲学校教諭・赤座憲久(あかざ のりひさ)氏の書いた岩波新書の中にあった。

—————————

どしゃぶり

雨がふってきた

土くさい

土くさい

どしゃぶりだ

星

星はキラキラ光っているとみんながいう

ぼくは星を知らない

でも、なんだか

猫のなき声みたいな気がする

—————————-

当時18歳になったばかりの藤野には、「どしゃぶり」の詩にはすぐに共感できたが、どのようにしても「星が猫のなき声」が理解できず、目の見えない子はどのように物事を感じるのかを考えるきっかけになったという。

点字図書館職員へ

1960年前後は「売血」が社会問題となっていて、国として血液問題に取り組み、事業を日赤に委託したので、神奈川県でも日赤支部が血液センターの運営を行うことになった。ここには元々「赤十字愛の文庫」というささやかな点字図書室があったので、血液センター建設の際、県の承認を得て、点字図書館を併設することになった。そして、1965年、横浜市中区根岸に神奈川県赤十字血液センターと神奈川県点字図書館(現・神奈川県ライトセンター)が開館した。

点字図書館開設にあたって専任職員5人が必要となり、当時ボランティアとして活動していた藤野にも白羽の矢が立った。彼の担当は、点訳講習会と中途視覚障害者への点字指導などだった。これが、藤野にとって本格的に点字と関わる重要な起点となった。

また藤野らは点字図書館に出入りする若いボランティアと一緒に視覚障害学生とのキャンプやハイキングなどの交流行事を行うなかで、視覚障害者のありのままの生活を知ることになる。彼らに自治体からの情報が届いていないことも知った。そこで、神奈川県が毎月発行している『県のたより』を1部もらって足踏み製版機で点字製版し、約300部作成して点字図書館の登録者に送った。すると、想定外の反響があって図書館のみならず、県にもお礼の手紙が届き、驚いた県はすぐに予算化して神奈川県点字図書館に『県のたより』点字版の制作を委託したのだった。その後横浜市からも『広報横浜』の委託があり、録音盤の制作も行われるようになった。1966年という時期に県レベルで点字広報を発行していたのは全国的にも珍しく、彼はその事業に関わったことに誇りを感じた。

職場のある根岸と自宅のある山手は一駅しか離れていなかったので、同僚やボランティアが帰った後に点字製版し、終電後徒歩で帰宅する日が続いた。「若かったこともあり、24時間体制の血液センターの宿直室から毛布を借りて点字図書館の応接室で仮眠をとって広報誌を作ったこともあります」と懐かしむ。

『点訳の手引き』

パソコン点訳が始まる前、点訳本はボランティアによって1冊1冊手作りされており、全国的に所蔵図書も少なく点字図書館で相互貸借して活用していた。その際問題となったのが点字表記が施設によってバラバラだったことである。

そこで、点字表記を全国的に統一できないかという話が持ち上がった。同じ時期に、北海道のある施設が点字に詳しい視覚障害者を職員として採用しようとしたが資格がないため道の承認が得られないという悲劇も起きた。そこで日本盲人社会福祉施設協議会(日盲社協)点字図書館部会(現・情報サービス部会)で、全国レベルの資格を作るよう要望が出され、資格試験をするには基となるテキストの作成が喫緊の課題となった。

全国の主だった点字図書館の館長が集まり、点字指導法確立委員会を作り、日盲社協図書館部会長を岐阜訓盲協会(現・岐阜アソシア)糸林保夫(いとばやし・やすお)館長が務めていたので、岐阜に集まり会議を行った。実際に指導用のテキストを作る段になり、藤野も編集委員に志願し、若手職員7人が集まり寝食を共にしながら、短期間で『点訳のてびき』第1版を編集し、1981年3月に日盲社協点字図書館部会から発行した。

同年夏、東京でまずは点字図書館職員を対象とした第1回点字指導員資格認定講習会を開催し、『点訳のてびき』を教材に講習会を進め、最後に試験を行った。試験は点字表記の普及を目的とし、不合格者には通信教育でフォローアップをした。その後も彼は『点訳のてびき』の発行に継続して携わり、2019年2月に刊行された第4版まで関わった。

藤野は神奈川県ライトセンターで、点字に関わる仕事に専念したかったが、思いもかけず一時庶務係に配属された。書類の書き方や文書の扱いを身につけさせようという所長の計らいであることがあとになってわかり、感謝するとともに、それがやがて全視情協の事務局長の仕事などに大いに役立つ事となる。

神奈川県ライトセンターは県から日赤に運営が委託されていたため、社会福祉法人が運営する点字図書館のような自由な事業ができず、それには常々限界を感じていた。

岐阜へ

もっと点字の可能性を追求できる仕事をしたいと熱望した藤野は、当時後継者を探していた岐阜訓盲協会の糸林館長に思いを伝え、糸林は彼の熱意を受け止めた。こうして、約20年に及ぶ神奈川県ライトセンターから、岐阜へと舞台が移ることになった。単身赴任は好ましくないと思い家族に岐阜行きを相談すると、体が弱い姉と支えあってきた妻は、定年までの20年間に限ること、20年経ったら神奈川に戻って姉の近くに住むことを条件に賛成してくれた。こうして1984年、二人の娘とともに一家4人で岐阜県大垣市に引っ越した。

岐阜訓盲協会は日本聖公会により設立された施設なので、代々の館長はクリスチャンだった。藤野の妻はカトリック信者であり、日曜日のミサの送り迎えで教会へ行っているうちに藤野もカトリックの洗礼を受けている。

古いが丁寧に磨き上げられた職場では、お茶の時間になると居合わせた視覚障害者、ボランティア、職員が集会室に集まり、神奈川では味わえなかったような和やかな時間を過ごした。また、職員とボランティアとの関係も、運命共同体のような岐阜独特の体制が出来上がっていた。ここで地名の読み方を一から覚えていった藤野は、ボランティアをはじめ多くの人に出会い、助けられていく。

岐阜では点字の仕事に専念したかったが、点字図書館の運営や資金集めの業務も引き受けざるを得なくなり、1990年から図書館長と常務理事を2004年の退職時まで務めた。その間点字に関わる仕事も続けながら若手職員に少しずつ引き継いでいった。

主な事業

岐阜訓盲協会では、全国の視覚障害者を中心にした「結婚研修会」を年に1回主催していたが、その名称があまりに直接的なので、名称を募集して「かがり火」に変更した。この出会いの場を通じてこれまでに100組以上が結ばれているが、多くのボランティアとともにその運営にも汗を流した。

日本IBMの社会貢献事業で「IBMてんやく広場」が1988年に開始された。徐々に全国的なパソコン通信ネットワークが確立され、点字の世界に革命が起きたことを実感する。1993年度に「てんやく広場」に改称し、ホスト事務局を日本IBMに置きながら日盲社協点字図書館部会の特別委員会が運営事務局(岐阜訓盲協会)を引き継いだ。そして、1998年に「てんやく広場」は発展的に解消し、全視情協に受け継がれ「ないーぶネット」となる。

このオンライン視覚障害図書館の黎明期から発展期の1990年から1998年まで運営委員長として点字データの共有化から始め、データを利用者に開放して24時間・365日いつでも自由にデータのダウンロードができるシステムを構築した。藤野はこれを「情報入手の匿名性」と言っている。

当初利用者に年会費6,000円を負担してもらったが、国と交渉して補助金がもらえるようになり会費制をなくした。「ないーぶネット」は、2010年視覚障害者情報総合システム「サピエ」へと発展していった。

また、高校生時代に巡り合った二つの詩の作者に、岐阜でそれぞれ会うことができたのも思わぬ出会いだった。

現在

藤野は、岐阜訓盲協会在任中、全視情協の副理事長兼事務局長として、同会のNPO法人化にも尽力した。その後、妻との約束通り60歳で岐阜アソシア(元・岐阜訓盲協会)を退職し、神奈川県に戻った。そして2019年まで大和市の自宅に全視情協事務局を置き、事務局長として、国の機関との連絡調整や東京での会議に出席し、サピエの安定的な運営等に関わった。

全視情協事務局長を退いたあとは、2013年に仲間と立ち上げたNPO法人日本点字普及協会の仕事に励んでいる。

同会の発足直後の活動は、11月1日を日本点字制定記念日として日本記念日協会に登録することで、NHKラジオの「今日は何の日」でも取り上げられるなど社会的認知向上をはかったことだ。活動の柱は、中途視覚障害者へのLサイズ点字を用いた点字触読指導の普及と、一般、特に小学生への点字普及活動だ。「中途視覚障害者に対する点字学習指導法研修会」は、過去に、名古屋市・仙台市・札幌市・北九州市・東京都新宿区の5か所で開催し、今年は岐阜市と堺市で計画している。

日本で用いられている点字は欧米で使われている点字に比べて転換・マス間が狭く、中途視覚障害者が点字を触読する際のハードルとなっている。藤野は、Lサイズ点字が中途視覚障害者の点字習得に役立つと思い、ちょうどLサイズ点字が欧米の点字とほぼ同じサイズだったので、海外のメーカーにインターラインの点字プリンターがないかと問い合わせた。しかし、「なぜインターラインが必要なのか。インターポイントで問題ない」と断られた。そこで、国内メーカーのJTRに依頼してLサイズプリンターの製造を実現した。Lサイズ点字が読めるようになると、点字を読むコツをつかみ、標準サイズの点字が読めるようになる例も少なくないそうだ。

「今は、パソコンなどを使って音声で情報を早くたくさん得ることができますが、点字は読み書きできる唯一の文字なんです。その文字を失ってほしくないと思います。速さはともかく電話番号をメモするくらいの読み書きができるようになって欲しいですね」と藤野は力説する。

小学生には、家の中にある点字を探してもらい、点字が身近にあることを知ってもらう。それをきっかけに、視覚障害者が社会で一緒に暮らしていることを知り、子供たちが手助けできる社会になればと彼は願っている。

日本点字普及協会では、点字を読む側から書ける凸面点字器「トツテンくん」を開発し、中途視覚障害者の点字習得や小学生の点字体験学習に役立てている。

同会は、2013年に高橋實(たかはし みのる)視覚障害者支援総合センター理事長に理事長を依頼し発足。だが、高橋が大阪の自宅に戻ることになったので、副理事長を務めていた藤野が2014年に理事長を引き継ぎ、現在に至っている。

藤野には視覚障害のある友人が多い。仕事を越えて視覚障害者とふれあい共に行動することを大切にしている。

「視覚障害者が抱える不便さに共感し、不便さを軽くできるようにお手伝いしたい」と話す藤野にとって、点字との関わりはまさしく天職と言える。

若き日にあの詩に出会った時から点字という星に魅せられ、今も日々追い続けている。

読書人のおしゃべり:『お好み書き 見えない人の「ちょっと世間話」』

この「読書人のおしゃべり」というコーナータイトルを命名したのは、私の前任者で1997年5月号~2003年9月号の小誌編集長をされていた水谷昌史(みずたに・まさふみ)さんだが、20年後に自分がこのコーナーに登場するとは、夢にも思わなかったことだろう。

その先輩がエッセイ集『お好み書き 見えない人の「ちょっと世間話」』を、人文・社会科学系の書籍を中心に刊行している専門図書出版社新評論から税込1,980円でこの8月に上梓した。

当協会を退職して大阪に引っ込みしばらくすると水谷さんは、1990年創刊の月刊ミニコミ紙『お好み書き』への執筆を依頼される。そして現在も「ちょっと世間話」という少々トゲと毒を含んだエッセイを連載している。

それを1952年に創立された新評論の武市一幸<タケイチ・カズユキ>社長が惚れ込んで、精選してテーマ別にまとめたのが本書である。

「毒にも薬にもならない」と著者は謙遜するが、差別や障害の問題に留まらず、事故・災害、疫病、戦争、政治、スポーツ、女性の地位向上と、幅広い分野の問題に、鋭く軽妙な言い回しで切り込んでいる。

「ハンディーはないほうがいいし、お金は多いほうがいいし、見た目もいいほうが有利だ」と、視覚障害者(全盲)で80歳の著者は言う。障害、差別について、タブーを恐れず、社会の本質に迫っていく本書は、「視覚障害者の半分を敵に回すかも…」と著者自身が心配するほどである。

「障害は個性だ」「障害者だって何でもできる」「障害者は純粋だ」など、時に巷で聞くフレーズは「すべて眉唾ものです」という記述まである。

著者が求めているのは真のバリアフリー。障害当事者が「できること」ばかりを強調し、「できないこと」に触れないという姿勢は、トラブルを生じさせるだけ。「僕には弱点も限界もあって、皆さんを困らせることもありますが、力を貸してほしい」と謙虚に、「しかし、遠慮なく主張し続けてほしい」とも言う。著者のこの言葉を、社会はどのように受け止めるのか。「優しさと平和に勝る福祉なし」という著者の一句が社会に問うているのは、ちょっと毒のある感性なのかもしれない。

そこを編集者でもある新評論の社長は、「見ていながら見えていない」ことの多さに驚き、「見えない」ということの真実を知り、何度も立ち止まったのだという。

「疑問が山ほど浮かんでくるでしょうが、ひとまずそれらは後回しにして、僕の世間話にお付き合いください。なぜって、心の交流は理解しあうから可能なのではなく、まずは交流するから分かり合えるようになり、素朴な疑問も自然に解消していくからです。ものは試し、まずは本書を読んでみてください」。

この著者の願いは、まずは晴眼者に向けてのものだが、視覚障害者が読んでも面白い普遍性をもちろん含んでいる。

点字データとテキストデイジーは日本点字図書館が、音声デイジーは青森県視覚障害者情報センターが着手済みで近日公開予定なので乞うご期待!(福山博)

コミュニケーションスキルアップに向けて ~全日盲研大会より~

第97回全日本盲学校教育研究大会富山大会が、富山視覚総合支援学校を主幹校として8月1日から8月30日まで予め録画した大会内容をユーチューブで配信する形で開催された。ここでは石川准元静岡県立大学教授の基調講演と香川県立盲学校でのヘルスキーパー就職支援について報告する。

基調講演では地元富山県出身の石川氏が「デジタル社会ICTの到来と視覚障害者の生活や職業の展望~今盲学校教員・教育に求められるもの」をテーマに分かりやすく語った。

石川氏が東大の学生だった頃の1980年代初めはパソコンが世に出始めた頃で、もちろんスクリーンリーダーなどなかった。ブラインドタッチができるボランティアも少なく、それならば自分でブラインドタッチして論文を書くことにした。彼は全盲なので隣に晴眼者がいて変換した文字が正しいと「はい」と言って入力を進めるという「餅つき方式」で論文を書き上げたという話を聞いて驚いた。

ICTを使いこなすには教育が重要であり、全盲の児童・生徒には点字の学習が必須。点字の読み書きスキルを身に着けるためには、点字を速読できる目標となる仲間がいてそれにどれだけ近づけるかが速読力向上に繋がると主張した。

直近の盲学校児童・生徒数は2288人で減少に歯止めがかからない。1校当たりの児童・生徒数が40人を切る中で、盲学校の役割はインクルーシブ教育を受ける子供たちへの巡回と盲学校と普通校との通級教育であり、それと共に視覚障害教育のスペシャリストを養成する必要がある。また、児童・生徒数が激減する中、同世代の子供たちが交流できる仲間集団の形成が重要であると提案した。

最後に、インクルーシブ教育に触れ、理系教育には大きな課題があり、筆算、実験、観察を同じペースで学習するのは困難である。障害のあるなしにかかわらず同じ場所で一人一人が多様な学び方ができる教育へと方向転換できればインクルーシブ教育が充実するのではないかと語り講演を締めくくった。

次に、香川県立盲学校から、同校・同県初となるヘルスキーパー就職までの取り組み、ヘルスキーパーの資質におけるコミュニケーションスキルの重要性についての報告があった。

同校では8年かけて県内企業を訪問し、ヘルスキーパーがどんな職業なのか説明し理解をはかってきた。そして、関心を持った企業には学生を派遣し、ヘルスキーパー体験実習を行った。実際に施術を体験してもらうことにより従業員にヘルスキーパーの有用性や魅力を実感してもらうことができた。また管理職には、ヘルスキーパーを導入することの意義についてプレゼンテーションを行った。そして、開設に向けて具体的な打ち合わせに移った。

今回ヘルスキーパーを採用した企業は四電エンジニアリング㈱。従業員1000人規模の建設会社で、本社には300人が勤務し、設計、事務、営業に従事している。パソコンを使う作業が多く、肩こりや腰痛を訴える社員が増え、ヘルスキーパーによるマッサージ効果が表れている。また、施術を受けながら仕事や家庭の悩みを話す社員もおり、ヘルスキーパーはよい聞き役になっているそうだ。

施術枠は1日5枠で、平均3.6枠施術している。これは稼働率72%に当たり高いといえる。

アンケートをとると、利用者に偏りがあること、社内におけるヘルスキーパーの認知度が低いことが分かった。しかし、これは伸びしろといえよう。施術の効果はもちろんだが、話しをすることで癒されるという回答が多く、コミュニケーションスキルの重要性が浮き彫りになった。

地方の盲学校ではヘルスキーパーの就職は難しいと言われているが、同校の取り組みはよい例になると思われる。(戸塚辰永)

編集ログ

岸田内閣は7月22日の閣議で、9月27日に日本武道館で「故安倍晋三国葬儀」を行うことを決定したので、もはや誰が反対しても国葬は行われる。インドのモディ首相も来日するというではないか。野党はこの問題にこれ以上エネルギーを費やす必要はない。一方、国会議員と世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の親密過ぎる関係は、現在進行形の大問題で、うやむやは許されない喫緊の課題である。

報道では統一教会との関係が指摘されている現職国会議員・知事は121人もおり、その中には、萩生田光一政調会長、下村博文元文部科学大臣など大物「濃厚接触議員」がいる。とくに両氏が所属する安倍派と旧統一教会の癒着は白日の下にさらされ始めたばかりなので、野党はこの問題を厳しく追及すべきだ。そして選良は「今後も旧統一教会の支援を受ける」のか、「今後一切関係を絶つ」のか旗幟鮮明にして、政治活動を行うべきである。

旧統一教会のホームページには「家族とは、『愛を育て、幸福と平和を学ぶ場所』」とあるが、合同結婚式の直前まで、相手の国籍や氏名、年齢さえ知らされておらず、教祖の一存によって結婚するとは尋常ではない。しかも破壊的マインドコントロールの結果自己破産するまで献金させられ、崩壊した家族のどこが、「愛を育て、幸福と平和を学ぶ場所」なのだろうか。もちろん「社会通念だけでは語れない個人の内面の問題や信仰もあるだろう」それが信教の自由というものだ。ところであきらかに反社会的で、しかも違法行為を行う宗教団体の宗教法人格を問題にすると、信教の自由に反するという声が聞こえるがこれは詭弁である。

オウム真理教は1996年1月に宗教法人格を失ったので非課税の特典はなくなったが、後身の「アレフ」とその分派である「ひかりの輪」は現在も宗教活動を続けている。宗教法人格がなくとも信教の自由は憲法で保証されているからである。(福山博)

投稿をお待ちしています

日頃お感じになっていること、記事に関するご意見などを点字800字以内にまとめ、本誌編集部(tj@thka.jp)宛お送りください。