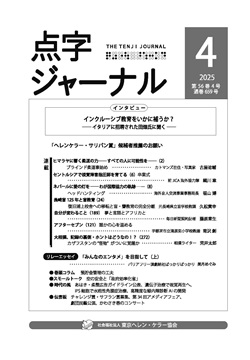

点字ジャーナル 2025年4月号

2025.03.25

目次

- 巻頭コラム:預貯金管理の工夫

- 「ヘレンケラー・サリバン賞」候補者推薦のお願い

- (インタビュー)インクルーシブ教育をいかに補うか?

―― イタリアに招聘された田畑氏に聞く - スモールトーク 空の安全と「政府効率化省」

- ヒマラヤに響く柔道の力 ―― すべての人に可能性を

(2)ブラインド柔道事始め - セントルシアで視覚障害指圧師を育てる(6)卒業式

- ネパールに愛の灯を ―― わが国際協力の軌跡(8)ヘッドハンティング

- 長崎盲125年と盲教育(24)復旧浦上校舎への移転と盲・聾教育の完全分離

- 自分が変わること(189)夢と言語とアフリカと

- リレーエッセイ:「みんなのエンタメ」を目指して(上)

- アフターセブン(121) 誰かの心を温める

- 大相撲、記録の裏側・ホントはどうなの!?

(272)ガザフスタンの“怪物”がついに覚醒か - 時代の風:あはき・柔整広告ガイドライン公表、

遺伝子治療で視覚再生へ、

iPS細胞で水疱性角膜症治療、

高精度な緑内障診断AIの開発 - 伝言板:チャレンジ賞・サフラン賞募集、

第34回アメディアフェア、

劇団民藝公演、

かわさき春のコンサート - 編集ログ

巻頭コラム:預貯金管理の工夫

私は一人暮らしだ。一人暮らしでなくとも、どれほど預貯金があるかを家族にさえ知られたくない方もいるだろう。

私の場合は、ローテクとハイテクの両方を使って預貯金を管理している。

まずはローテクから話をしよう。だいぶ前から郵便貯金のサービスには、点字使用者向けに貯金額、入出金の記録を月に2回点字で知らせるサービスがある。いつ申し込んだか忘れてしまったが、20年以上前に近所の郵便局で手続きをした記憶がある。

預貯金についてのおしらせには、障害基礎年金がいつ、いくら振り込まれたのか、先月の電気代がいくら引き落とされたかなど、事細かに記されている。この頃、点字のおしらせを読んでは、「電気代を節約しなければいけないな」とたびたび思う。

次はハイテク。預金通帳を見るために、スキャナーを使っている方も多いだろう。20年以上前に私は、スキャナーとソフトウエアを買って文章を読ませていた。それは、文字を記号として認識してしまうことが多く、ゴミの中から文字を捜すようなもので、使い物にならなかった。そんな経験をした私は、昨年カメラ付きデイジー再生機を購入し、先日カメラで預金通帳を撮影し、内容を読み上げさせた。これが記帳項目まで正確に読んだので驚いた。

私はネットバンクを使っていないが、友人にはネットバンクを利用している人も少なくない。中には、画像認識をクリアする必要があるネットバンクもあるので合理的配慮義務の視点から視覚障害者に配慮した改善が望まれる。

それから、スマートホンのアプリで預金状況を知ることができる。私は、ゆうちょ通帳アプリをインストールして使っている。このアプリを利用するには、口座番号、氏名、生年月日等情報を入力する必要があり、忍耐がいる。しかし、それさえ乗り越えれば貯金額をいつでも知ることができる。しかも、指紋を登録していれば、本人にしかアプリを開けないので安全だ。また、ゆうちょ通帳アプリは、ATMまで行くことなく、送金ができるので便利だ。この種のアプリは、他の金融機関でもあるので、興味のある方は使ってみてはいかがだろうか。(戸塚辰永)

「ヘレンケラー・サリバン賞」候補者推薦のお願い

「ヘレンケラー・サリバン賞」は、視覚障害者の福祉・教育・文化・スポーツなど各分野において、視覚障害者を支援している「晴眼者」に贈る賞です。これは、「視覚障害者は、何らかの形で晴眼者のサポートを受けて生活しています。その支援に視覚障害者の立場から感謝の意を表したい」との趣旨で、当協会が1993年に創設し、今年で33回目となります。なお、同賞の名称は、ヘレン・ケラー女史と同女史を生涯支え続けたアン・サリバン女史の名に由来します。選考は、視覚障害者によって推薦された候補者の中から、当協会が委嘱する視覚障害者の選考委員によって行われます。受付は6月末日(必着)まで。発表は本誌10月号で行い、受賞者には本賞(賞状)と副賞(ヘレン・ケラー女史のサインを刻印したクリスタルトロフィー)を贈ります。推薦書をご希望の方は、当協会(03-3200-1310)までご請求ください。多くの方からのご推薦をお待ちしております。

(インタビュー)

インクルーシブ教育をいかに補うか?

――イタリアに招聘された田畑氏に聞く――

【イタリアにルシア・グデルゾ財団という障害者、特に視覚障害者を対象に支援する組織があります。同財団は、2月13・14の両日、ローマのベスト・ウエスタン・プレミア・ホテル・ロイヤル・サンティーナで視覚障害者の支援機器の展示会とセミナー「ヴェディアモチ2025(2025年に会いましょう)」を開催しました。そのプログラムは以下の通りで、3つのテーマをみれば、同財団が何を重視しているかがうかがえます。

2月13日(木)15~18時、テーマは「学校」

2月14日(金)10~13時、テーマは「自立生活」

2月14日(金)15~18時、テーマは「仕事」

毎年、東京で開かれているサイトワールドをこぢんまりとしたようなイベントで、参加者は60~70人でした。元WBUAP会長の田畑美智子さんは、日本テレソフトの推薦でこのイベントに招かれて講演しました。

イタリアは各学校に「支援教員」が配置され、個別教育計画(PEI)を策定し、教育・医療・福祉の専門家と連携して支援を行っており、障害のある児童生徒が適切な支援を受けられる体制が整えられたインクルーシブ教育の模範的な国です。

具体的には、一般の小学校の学級定員は26人ですが、インクルーシブ教育を行うクラスは20人に減らして負担を軽減しています。しかも通常、1クラスに受け入れる障害児は1名で、障害の重さや授業内容により、障害児の授業に支援教員が1名ついており、個別のニーズによって異なるものの視覚障害児に関しては手厚く配置されているのです。しかし、資格を持った支援教員が不足しているので、普通科の教員がこの業務に就くことも少なくありません。このため専門性が不足しているために視覚障害児が授業についていけなかったり、理科実験や体育の授業で参加できなかったりという課題がみられるそうです。

このため、同財団はインクルーシブ教育で不足しがちな点字や点図を学習し、同じ障害のある仲間と交流し、自立した生活を送るためのスキル(料理、買い物、歩行訓練)などを身につけるための視覚障害児を対象にしたサマーキャンプなどのトレーニングイベントを実施しています。そしてIT等の支援技術により完全な社会参加の実現を目指しているのです。

帰国直後の田畑さんにイタリアの印象等を含め振り返っていただきました。聞き手は岩屋芳夫】

岩屋:まず旅程を教えてください。

田畑:2月12日(水)に羽田を出発して、昨日の18日(火)に帰って来ました。ロシアの上空を飛ぶことができないので、中国、ウイグル、中央アジア、トルコの上空を通ってローマまで15時間かかりました。帰りは偏西風があるので14時間弱でした。行きの飛行機はすいていたので、3人がけの座席を1人で使うことができましたが、帰りの飛行機はほぼ満席でした。まわりを見て、「日本でいっぱいお金使ってね」なんて思いました。現地で会った人の中にも日本に行ったことがある、これから日本に行くという声がちらほら聞こえました。イタリアで人気のユーチューバーの中には、年に1回は日本に行くという人もいるそうです。

岩屋:利用した航空会社は?

田畑:ITAエアウェイズ(コロナ禍で運航停止したアリタリア・イタリア航空の後継となる国営フラッグキャリア)です。乗ったのはエアバスで、最初に緊急時の対応についての説明がありますが、その時に酸素マスクとライフジャケットの実物に触ることができました。小さなことですが、スクリーンを見ることができない視覚障害者にはありがたい対応でした。機内食では、トマトソースのラビオリ(具入りのショートパスタ)が出ました。他に袋に入ったホットサンドが配られました。袋には他にナッツやチョコレートも入っていました。帰りの飛行機では、その袋入りのサンドが着陸まで1時間を切ってから配られたので食べきることができませんでした(笑い)。

岩屋:「ヴェディアモチ2025」のセミナーで発表したのはどのような内容ですか?

田畑:13日(木)の午後のテーマは「学校」でした。主催者から私の経験や今の盲学校の話を聞きたいと言われたことを踏まえて、私が受けた盲学校教育の体験から日本の視覚障害教育について「伝統と革新の狭間にある日本の盲学校」のタイトルで発表しました。国語ではパソコンが無かった頃から点字使用者も漢字について学習していたこと、理科では全盲の生徒もマッチをすってガスバーナーに点火して実験をしたこと、体育ではトランポリンで宙返りをするなど多くの学びと体験ができたことを紹介しました。そして、現在はITによって何ができるようになったかという話につなげました。職場で若い人達と話をすると、教室に脳性麻痺の人がいた、学生時代にブラインドサッカーのボランティアをしたなど障害者と接した経験のある人がいて、インクルーシブ教育の長所も感じています。と同時に、インクルーシブ教育では、個別のニーズに応じたサポート体制が重要だとも思います。イタリアでは1975年に盲学校教育からインクルーシブ教育に転換したので、日本の先輩なので、いろいろと教えてほしいと結びました。ベルギーからはコバビジョンという会社の「ズームカム」という折りたたんだ足を伸ばせば、机の上30cmに小型カメラがあり、それをパソコンやタブレットに接続すると拡大読書機になる機器の発表がありました。イタリアと同じくベルギーも今はインクルーシブ教育が行われています。私が興味を持ったのは、米国シアトルのメーカーが開発している誘導用ロボットでした。大きさは飛行機の中に持ち込めるキャリーケースの4分の1ほどで、取手には2、3のボタンがあり、手元にカメラがついています。それを押していくもので、右に傾ければ右に曲って行くこともできます。体験では、わざと壁に向かって歩いたのですが、ちゃんとブレーキがかかったり曲って衝突しないように誘導していました。日本でAIスーツケースが開発されていますが、そちらを体験していないので比較できないのですが、こちらはまだAIは搭載されていません。AI搭載はこれからとのことで、価格は1,500ドル足らず、高めのスマホ程度におさめたいと言っていました。他に電子書籍の規格であるePub3を使って画像のアクセシビリティを向上させた教科書を作ったという発表もありました。英語からイタリア語への通訳はあったのですが、その逆はなく、内容を充分に把握できなかったのが残念でした。

岩屋:視覚障害者の概況を教えてください。

田畑:イタリアには視覚障害者がおよそ10万人いて、その内6、7千人が全盲だそうです。イタリアでも点字離れが進んでいて、ピンディスプレイを扱っている業者はどうしたらいいか悩んでいました。展示会をしてもいつも同じ人たちが参加していて、組織に属していない視覚障害者にどのようにアウトリーチするかが課題のようでした。会場にイタリア視覚障害者連合(UICI)の会長さんが来ていて、短時間でしたが話をしました。視覚障害者の職業について聞くと、最初に電話交換手が出てきました。イタリアでは、まだ電話交換手が職業として続いているのかと驚きました。次にあがったのがマッサージ師と弁護士でした。弁護士が100人いるとの話にも驚きました。医師や歯科医師の団体に所属して仕事をしている女性の弁護士が会場に来ていました。障害者福祉以外の分野で活躍している弁護士がいるのはいいことだと思いました。まだ実験的な取り組みだとのことでしたが、5人の視覚障害者が農場で働いているそうです。今後もう1カ所増やすかもしれないとのことでした。

岩屋:歩行環境はいかがでしたか?

田畑:テルミニ駅の近くに音響信号機がありました。青になると電子音で知らせますが、ボタンを押すと3回に1回くらいしか音がしないんです。赤で鳴るよりはいいと思いますが(笑い)。ボローニャ、ミラノ、ローマといった大きな都市では音響信号機がそこそこ整備されていました。ただ、ローマなどイタリア南部の都市は財政が厳しく、音響信号機が故障してもなかなか修理してもらえないとのことでした。現地で生活している弱視の日本人女性がおり、彼女によると、「音響信号機が壊れていても、まわりの人が助けてくれるので困らない」とのことでした。点字ブロックは街中では見かけませんでしたが、駅や空港の中には、羽田空港と変わらないくらい敷設されていました。日本と同じように点状のものと線状のものとがありました。空港の建物の入口には、誘導など援助を受けたい時に連絡をする電話がありました。タクシードライバーもそれを知っていて誘導してくれ、後は電話すれば空港のスタッフが対応してくれます。とてもいい仕組みだと思いました。電車は降りる時は、ボタンを押してドアを開けるシステムです。駅によっては券売機がなく、切符をスマホで買うようになっていました。券売機をなくしてスマホ決済に移行する動きがあるようですが、全体としては中国ほどキャッシュレス化は進んでいませんでした。ベネチア駅でトイレに行ったら有料でした。トイレの前に改札のようなゲートがあって、1ユーロと2ユーロセント(計188円)を入れるとゲートが開くようになっており、中はとても清潔でした。

岩屋:イタリアの風土はいかがでしたか?

田畑:15日にローマから車でロレッツァに移動しました。ロレッツァは、ベネチアの郊外で、電車で20分ほどのところです。高速道路を走ること5時間。ローマから北上すると遠くに山が見え、しだいに雪景色になりました。モンゴルのような大平原に行くと、山が見えず落ち着かないという日本人は多いのですが、山が見えるイタリアの風土は日本人には合うと思いました。16日の日曜日は、ベネチアに出かけたのですが、ちょうどカーニバルでにぎわっていました。こどもたちは、フランス人形のようなひらひらのドレスで着飾っており、広場ではドレスアップコンテストが開かれて、まるで新宿のようなにぎわいでした。ベネチアにはたくさんの運河があって、橋が架かっています。その橋は、太鼓橋のような形をしていて、階段を登って渡って行くので、車椅子の人にはバリアーです。しかもベネチアには車がほとんどなく、タクシーや救急車も船でした。

岩屋:イタリア料理は堪能されましたか?

田畑:イタリアを訪れたのは今回が2度目です。1987年に卒業旅行で行った時は、貧乏旅行で、カトリックの施設に1泊千円くらいで泊まり、シャワーはお湯がでませんでした。朝食を食べに駅に行くと子どもたちが群がって来て、それを追い払って駅の立ち食いでエスプレッソとデニッシュの朝食でしたが、その点今回は、おいしい料理をたらふく食べました。前菜とメインディッシュの間に出てくるパスタはいろいろな形をしていました。テーブルにはワインがありましたが、基本は1杯飲むか飲まないかで、食事をよりおいしくするためのものです。温かいクロワッサンに、自家製の大きなチーズを切りながら食べました。季節のラディッシュが入ったリゾット、皿一面の生ハム、もう一生分の生ハムを食べたかも知れません。デザートにはコーヒーリキュールがかけられたティラミスと細かいチョコレートをふりかけたカプチーノをおいしくいただきました。

岩屋:環境に対する意識は高かったですか?

田畑:ホテルでも空港でもゴミは分別されていました。ホテルの部屋には、2つのゴミ箱がセットになっていて、1つは紙類、もう1つがプラスチックや缶などと分けられていました。空港では、赤、白、黄色、緑と色分けされていて、ホテルよりも細かく分別していました。このように、環境に関心があるのかと思う一方で、所構わずタバコを吸っている人がたくさんいました。喫煙と禁煙の分煙もされておらず、町中では、歩きタバコをしている人をたくさんみかけました。

インタビューを終えて

「イタリアでは、まだ電話交換が職業として続いているようです」と田畑さんが、驚きながら報告していました。

そこで編集部で調査すると、視覚障害者の電話交換手の雇用について、イタリアでは1971年3月28日の法第113号によって特別な枠が設けられ市役所、病院、裁判所、国営企業などの公的機関では、視覚障害者が電話交換手として優先的に採用されています。また、1985年3月29日に制定された法第113号により、5回線以上の電話交換機を有する公的機関と民間機関は少なくとも1名の視覚障害者を電話交換手として雇用することが義務付けられました。さらに、複数の電話交換手を雇用する場合、全盲または重度の視覚障害者に全体の51%以上の業務を割り当てる必要があります。この法律の下、1995年には約8,600人の視覚障害者が電話交換手として雇用されており、視覚障害者の就労者の約70~80%がこの職業に従事していたと報告されています。

視覚障害者が電話交換手として働くためには、専門の訓練を受け、資格を取得する必要があります。この資格は、当事者団体であるイタリア視覚障害者連合(UICI)や職業訓練センターで取得できます。訓練では、電話応対のマナーやコールセンター業務の基礎、それに音声認識ソフトやスクリーンリーダーの使用や一般事務作業などを学びます。かつて電話交換手は視覚障害者にとって重要な職業の一つでしたが、近年では自動化の進展で雇用の機会が減少しました。従来の電話交換業務に加え、メール対応や簡単なデータ入力などのITスキルも求められています。このため、現在では電話交換手だけでなく、コールセンターのオペレーターや顧客対応スタッフなど、より広範な職種に適応する必要があるようです。

本誌に何度も登場している田畑さんですが、国際会議などで海外に出かけることが多いため観光した経験は少なかったといいます。しかし今回は、短かかった割にはプライベートの時間をしっかり楽しむこともできたようです。

卒業旅行の際、トレビの泉でコインを投げたから今回38年ぶりに来れたと彼女は笑いました。今回もトレビの泉に行ったが、コインは投げなかったからもうイタリアに行くことはないだろうと、さらに愉快そうに笑ったのが印象に残りました。

ヒマラヤに響く柔道の力 ──すべての人に可能性を──

(2)ブラインド柔道事始め

カトマンズ在住・写真家/古屋祐輔

ネパールは、ヒマラヤ山脈の雄大な風景に囲まれた美しい南アジアの国です。この国は、世界最高峰のエベレストを抱えることで知られており、豊かな自然環境や多様な民族が共存しています。ネパールの魅力は、その壮大な山々や多彩な文化、そして温かい人々のおもてなしにあります。

しかし、ネパールは美しい自然と豊かな文化を持つ一方で、貧しさも深刻な問題です。多くの人々が農業に依存しており、経済的発展が遅れているため、基本的な生活必需品や教育、医療へのアクセスが限られています。

また、国がまだ発展の遅れに伴って、障害を持っている人たちへのサポートも少ないです。そしてヒンドゥー教の文化圏においては、障害を持つ人々にとって非常に重い現実があります。ヒンドゥー教は輪廻転生の理念を持っており、今の人生をしっかり生きれば来世に良い人生が待っていると考えられています。そのため、障害を持っている人たちは前世で悪いことをしたから障害を持って生まれてきたと信じることが少なくありません。彼らは今、その報いを受けているのだから、大変な生活をしているのだと考えるのです。

私はネパールで手話を勉強した経験がありますが、日本では手話を使える人が一目置かれることがあります。しかし、ネパールでは手話を使っていると「恥ずかしいからやめなさい」と言われることがあります。もちろん、すべてのネパール人がそうではないのですが、そのように感じる人が一定数おり、その割合は年齢を重ねるごとに増加しています。障害に対する理解がまだ遅れていると感じることが多いゆえんです。

前回の記事でも触れましたが、ネパールで障害を持っている人々の中で活躍しているのが柔道です。柔道の創始者、嘉納治五郎先生が掲げた「自他共栄」の精神は、互いに信頼し、助け合うことによって、自己も社会も共に栄えることを意味し、ネパールでも大事にされております。

現在、ネパールでは視覚障害者やろう者の方々にも柔道を教えており、障害を持つ彼らにも体を動かす経験を提供しています。ネパール柔道協会の事務総長ダルマ・クマール・シュレスタさんが2010年中国の広州アジアパラ競技大会に審判として参加し、そこでブラインド柔道(視覚障害者柔道)の存在を知りました。それからこのブラインド柔道をネパールでも普及させようと、2013年にネパールのブラインド柔道が始まりました。私もそのダルマさんの想いに共感して、柔道場の建設費用の一部の支援や、柔道衣の寄贈の支援をしました。

ネパールのブラインド柔道場は、カトマンズから車で30分ほどのキルティプルという街にあり、そこにはトリブバン大学というネパール最大の国立大学があります。その大学の敷地内には視覚障害統合教育を行っているラボラトリー高校とブラインド柔道場があります。

柔道を学ぶのは柔道をしたいと希望する生徒たちで、現在20人の子どもたちが参加しています。彼らは週に3回練習を行い、柔道4段のモハン・スヌワール先生と、その弟子で柔道初段のキラン・ガデル先生の2人が指導しています。2018年のインドネシア・ジャカルタ、そして2022年には中国・杭州アジアパラ大会にも出場した実績も残しています。

もちろん、柔道の精神を学び、大会で勝つことや喜びを感じることも重要ですが、ネパールにおける柔道の役割はそれ以上に大きいです。ネパールの視覚障害統合教育校に行くと、子どもたちの体格に驚かされることがあります。体格というのは、身長が高いという意味ではなく、肥満の生徒が多いのです。ネパールは元々山岳地帯に住む民族がいるため、食文化として食べる量が多いことが特徴です。一食のご飯で1合以上を食べるのは普通で、さらに毎回おかわりをします。

昔は、山道を歩く人が多く、農作業などの日常生活でカロリーを消費していました。しかし、視覚障害者はその食文化のまま生活しながら、体を動かす機会が全くありません。親たちも、舗装されていない悪路に目の見えない子どもを出したくなく、家に留めてしまう傾向があります。統計はないものの、ネパールの視覚障害者には糖尿病などの生活習慣病に悩まされる方が非常に多いと感じます。

そんなネパールの視覚障害者の子どもたちに肥満や糖尿病の解決のために、単なるエクササイズを目的とした活動は続きません。ネパールではサッカーやクリケットが人気ですが、チームスポーツは場所の確保やチーム編成が難しいため、参加するのが困難です。その点、柔道は道場という空間さえあれば出来るため、個人競技として自分の努力で結果を残せるスポーツなのです。外に出ることができないネパールの視覚障害者にとって、柔道は身体を整えるための最適な環境です。

ネパールで柔道の支援をしているという話をすると「スポーツを支援する前に他にやるべきことがあるのでは?」と反論されることも多いですが、ネパールの視覚障害者に柔道を教えることは、スポーツにとどまらず健康面の改善にも重要な要素であることを理解してほしいと思います。

編集ログ

本誌・『点字ジャーナル』2024年8月号で告知しましたが、2025年度から、つまり4月25日発行の次号(5月号)から本誌は8ページ減の64ページで発行します。

これまで長年コストカットに努力し、誌代を据え置いてまいりましたが、人件費、亜鉛版代、用紙代、光熱費をはじめ諸物価高騰の影響は大きく、価格(1部700円)を維持するためには、ページ数削減という苦渋の決断をせざるを得ませんでした。

このため、掲載する内容も若干変わります。これまで「伝言板」を4ページ掲載してきましたが、近年イベント等の情報がEメールやホームページ上でも告知されるようになりました。それに伴い、イベント等の掲載は早ければ1週間、遅くとも数週間以内には告知されるケースが増えてきました。しかし、小誌は月刊誌という性格上、編集作業は発行日のおよそ2週間前までに終えなければなりません。したがって、「伝言板」に掲載する情報は、発行翌月以降のものとなり、タイムリーに掲載することは困難です。このため読者の皆さんの中には「伝言板」に掲載された情報を、他の媒体で既にご存知の方も少なくないと推察します。そこで、「伝言板」は廃止し、新たに「時代の風プラス」というコーナーを設けます。そこでは、これまで掲載してきた「時代の風」の内容に加え、例えば詠進歌等、他の媒体ではあまり取り上げられない情報については適宜掲載してまいります。

また、「編集ログ」は2ページから1ページ減として、「編集後記」と改め、取材や編集作業中に感じたことなどを簡潔に記します。

「巻頭コラム」につきましては、先月号から編集部員が持ち回りで担当し、それぞれが関心のある記事を掲載しますので、ご期待ください。

本誌は64ページとなりますが、よりいっそう内容を吟味し、視覚障害者の問題に深く切り込むと共に、これまで通り点字総合月刊誌として発行してまいります。

今後とも、ご愛読のほどよろしくお願い申し上げます。(本誌デスク・戸塚辰永)