丂妕椈偺曻尵丄幐尵偑婲偙傞偨傃偵丄擔杮偺惌帯壠偼側偤乽僗僺乕僠儔僀僞乕乿傪屬傢側偄偺偐偲晄巚媍偵巚偆丅暷崙偱偼惌帯壠偵戙傢傝墘愢憪峞傪戙昅偡傞堦孮偺恖乆偑偄傞丅

丂傕偭偲傕擔杮偵傕戙昅偡傞恖偑偄側偄傢偗偱偼側偄丅戝恇偺墘愢傗僐儊儞僩偼姱椈偵傛偭偰庤偑偗傜傟傞偙偲偼峀偔抦傜傟偰偄傞丅偟偐偟丄偦傟偼栶恖傜偟偔庤寴偔丄娙寜偵傑偲傔傜傟偰偄傞偨傔丄柺敀傒偑側偔丄暦偔幰傪戅孅偝偣傞傛偆側嶌暥偵娮傝傗偡偄丅偦偙偱枮嵗傪暒偐偣偰僫儞儃偺慖椙偲偟偰偼丄挳廜偑僪僉僢偲偟偰丄帹傪孹偗傞傛偆側僂働慱偄偺僼儗乕僘傪偮偄擖傟偨偔側傞丅偦傟偑丄杻惗懢榊暃憤棟寭嵿柋戝恇偺乽夵寷偼僫僠僗偵妛傋乿側偳偲偄偆曻尵偵偮側偑傞偺偩丅

丂杻惗戝恇偑僫僠僗傪梚岇偟偨偺偱偁傟偽偲傕偐偔丄墘愢偺妀怱丄杮嬝偐傜奜傟偨尵梩怟傪偲傜偊偰丄偙偲偝傜梘偘懌庢傝傪偡傞偺偼偄偐偑側傕偺偩傠偆偐丅

丂4擭慜丄杻惗庱憡偺娍帤偺撉傒娫堘偄傪偟偮偙偔偁偘偮傜偭偰丄庱憡偑揤峜丒峜岪椉暶壓偺寢崶50擭廽夑峴帠偵弌惾偟偨嵺丄斏塰傪堄枴偡傞乽栱塰乮偄傗偝偐乯乿傪乽偄傗偝偐偊乿偲尵偄娫堘偊偨偲曬偠偨丅偲偙傠偑偦偺屻丄恄摴側偳偱偼乽偄傗偝偐偊乿偲撉傓偙偲偑巜揈偝傟丄戝抪傪偐偄偨偙偲傪儅僗僐儈偼崱堦搙巚偄弌偟偰梸偟偄傕偺偱偁傞丅

丂傕偭偲傕尰応偺婰幰偑梘偘懌庢傝傪傗傔傛偆偲偟偰傕丄忋巌偑彂偗偲巜帵偡傞壜擻惈偼崅偄丅慡崙巻傪昅摢偵戝庤儊僨傿傾偼丄懠巻偵嵹偭偨婰帠偑帺幮偺攠懱偵弌偰偄側偄偙偲傪嬌抂偵寵偆丅偦偙偱丄忋憌晹偐傜乽側偤僂僠偩偗彂偄偰偄側偄偺偩乿偲幎愑偝傟傞偙偲傪嫲傟傞偁傑傝丄尰応偼堘榓姶傪妎偊偰傕彂偐偞傞傪摼側偄偺偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄偙偺傛偆側梘偘懌偲傝偼崱屻傕懕偔偙偲偩傠偆丅

丂岾偄杻惗懢榊巵偼丄乽偲偰偮傕側偄嬥帩偪偵惗傑傟偨恖娫偺嬯偟傒側傫偰晛捠偺恖偵偼暘偐傜傫偩傠偆側乿偲偟傫傒傝岅傞乮亀枅擔怴暦亁2008擭9寧24擔晅挬姧 乯傎偳偺戝嬥帩偪偱偁傞丅僗僺乕僠儔僀僞乕傪3恖傎偳屬偭偰丄柺敀偔偰丄撪梕朙晉偱丄偟偐傕愩壭帠審傪婲偙偝側偄傛偆側婥偺棙偄偨墘愢憪峞傪彂偄偰傕傜偭偨傜偳偆偩傠偆丅

丂儊僨傿傾傕昳埵傪寚偄偨尨峞傪偄傗偄傗彂偔偙偲傕側偔側傞偲偄偆傕偺偱偁傞丅乮暉嶳乯

丂7寧20擔乮搚乯丄搶嫗丒憗堫揷偺屗嶳僒儞儔僀僘偵偍偄偰丄擔杮栍恖怑擻奐敪僙儞僞乕庡嵜偺乽慡崙儘乕價僕儑儞乮掅帇妎乯僙儈僫乕乿偑奐嵜偝傟丄娭學幰側偳栺250柤偑嶲壛偟偨丅崱夞偺僥乕儅偼乽儘乕價僕儑儞偲偲傕偵摥偔乣儘乕價僕儑儞働傾偐傜廇楯巟墖傑偱乿丅

丂屵慜偺婎挷島墘偱偼丄弶傔偵崙棫忈奞幰儕僴價儕僥乕僔儑儞僙儞僞乕昦堾偺拠攽憦乮側偐偳傑傝丒偝偲偟乯堛巘偑丄乽儘乕價僕儑儞堛椕偺尰幚偲偁傞傋偒巔乿偲戣偟偰島墘傪峴偭偨丅暯惉23擭搙偺岤楯徣偺幚懺挷嵏偵傛傞偲丄巿懱晄帺桼幰偼170.9枩恖丄帇妎忈奞幰偼31.6枩恖偱偁傞丅偦傟偧傟偺姵幰悢偺悇堏傪尒傞偲丄1950擭偲斾傋丄巿懱晄帺桼幰偼3.5攞丄帇妎忈奞幰偼1.3攞憹壛偟偰偄傞丅巿懱晄帺桼幰偵斾傋偰帇妎忈奞幰偺憹壛偼梷偊傜傟偰偄傞傛偆偵尒偊傞偑丄堦斒偺娽壢堛偵2枩恖偺僇儖僥傪挷嵏偟偰傕傜偭偨寢壥丄尰嵼忈奞幰庤挔傪強帩偟偰偄傞恖偺1.5攞傕偺恖偑庤挔傪庢摼壜擻偱偁傝丄幚幙揑側帇妎忈奞幰悢偼栺80枩恖偵忋偭偨丅偙傟偼丄娽壢堛偑庤挔庢摼偵敽偭偰悽娫偐傜揬傜傟傞乽忈奞幰乿偲偄偆儅僀僫僗僀儊乕僕傪廳偔尒偰丄庢摼姪彠偵徚嬌揑側偨傔偩偲峫偊傞丅惍宍奜壢堛偼憗偔偐傜儕僴價儕偺廳梫惈偵栚妎傔丄姵幰偲懳墳偡傞暉巸惂搙偲傪嫶搉偟偟偰偒偨偺偵懳偟丄娽壢堛偼帇妎忈奞幰傪慜偵偟偰摝偘夞傞偩偗偩偭偨丅寢壥丄尰嵼帇妎忈奞偼傎偲傫偳偺応崌堛椕偺拞偱敪尒偝傟傞偵傕學傜偢丄偦偺惉壥偑愭偺僗僥僢僾傊偲妶偐偝傟偢丄娽壢堛偺庤傪棧傟偨帇妎忈奞幰偺懡偔偑峴偒応傪幐偭偰偄傞丅娽壢堛偑儘乕價僕儑儞働傾傪懠恖帠偲偟丄巟墖偺僲僂僴僂傪帩偨側偄偙偲偼栤戣偱偁傞丅帇妎忈奞幰偑傛傝偆傑偔幮夛惗妶偵揔墳偡傞偨傔偺庤抜偑儘乕價僕儑儞働傾偱偁傝丄娽壢堛椕偺拞偱偛偔摉偨傝慜偵峴傢傟傞傋偒傕偺偱偁傞丅偡傋偰偺娽壢堛偑偙偺傛偆側壙抣娤傪嫟桳偡傞偙偲偱丄帇妎忈奞幰偺暉巸偼旘桇揑偵慜恑偡傞偩傠偆偲岅偭偨丅

丂師偵丄摨昦堾儕僴價儕僥乕僔儑儞晹偺媣曐柧晇乮偔傏丒偁偒偍乯巵偑丄乽懡庬懡條側暅怑丒廇楯巟墖乿偲戣偟偰廇楯巟墖偺幚椺傪8偮徯夘偟偨丅偄偢傟偺帠椺傕屄暿惈偵晉傫偱偄傞偑丄嫮偄偰嫟捠崁傪扵偣偽丄姵幰杮恖丄夛幮偺忋巌傗恖帠扴摉丄昦堾偺僗僞僢僼偑堦摪偵夛偟偨儈乕僥傿儞僌傪峴偆偙偲偑偱偒偨働乕僗偺暅怑棪偼嬌傔偰崅偄偲偄偊傞偲傑偲傔偨丅

丂屵屻偐傜偼丄帇妎忈奞幰偺廇楯宲懕巟墖傪僥乕儅偵僷僱儖僨傿僗僇僢僔儑儞偑峴傢傟丄僐乕僨傿僱乕僞乕偱偁傞忈奞幰怑嬈憤崌僙儞僞乕偺巜揷拤巌巵偺恑峴偺壓丄5柤偑敪昞偟偨丅

丂乮姅乯JVC働儞僂僢僪憤柋晹偺堜忋桾師乮偄偺偆偊丒備偆偠乯巵偼2009擭3寧偵擼摦柆釒偺庤弍屻丄帇奅偑夞傝懕偗傞丄榗傓側偳偺屻堚徢偵傛傝帇妎忈奞幰偲側傝媥怑丅帇妎忈奞偺懠偵暯峵婡擻丄惡懷杻醿丄嵍敿恎壏捝妎杻醿側偳偑廳暋偟偰偄傞丅1擭敿偺擖堾惗妶丄敿擭娫偺怑擻孭楙丄栺3僇寧偺帋峴嬑柋傪宱偰丄2012擭5寧21擔傛傝暅怑丅慜怑偱偁傞娗棟娔撀幰偺宱尡傪妶偐偟丄幮撪偺埨慡丒塹惗娗棟傪扴摉偟偰偄傞丅暅怑屻偵堜忋巵偺忋巌偲側偭偨愇堜棙擇乮偄偟偄丒偲偟偠乯巵偼丄乽斵偺娤揰偑晛抜偼婥晅偒偵偔偄婋尟偺敪尒偵妶偐偝傟偰偄傞乿偲岅傞丅

丂師偵丄怑擻奐敪僙儞僞乕巜摫堳偺嵅摗棙徍乮偝偲偆丒偲偟偁偒乯巵偑丄廇楯堏峴巟墖帠嬈偵偍偗傞孭楙僐乕僗偵娭偟偰丄偦偺撪梕偲岠壥傪愢柧丅傑偨丄曗彆婍嬶側偳偺戄偟弌偟偺嵺偵偼丄摨僙儞僞乕偺怑堳偑婡庬偺慖掕丄夛幮偵弌岦偄偰偺愝掕丒嶌嬈傕僒億乕僩偟偰偄傞偲榖偟丄怑応偲偺楢実嫮壔傪嫮挷偟偨丅

丂幁徖巗栶強憤柋晹偺愳揷椙巕乮偐傢偩丒傛偟偙乯巵偼丄2005擭丄寢妀偺帯椕栻偺暃嶌梡偐傜椉娽媴帇恄宱墛偲側傝丄尰嵼傕椉栚偵拞怱埫揰偲怓妎堎忢偑巆偭偰偄傞丅恖帠扴摉幰偐傜乽帺暘偵偟偐偱偒側偄僗僉儖傪恎偵偮偗偰傎偟偄乿偲梫朷偝傟丄僼僢僩僗僀僢僠傪巊偭偨僥乕僾婲偙偟偺媄弍傪廗摼丅媄擻楯柋怑堳偲偟偰巗媍夛偺僥乕僾婲偙偟傪扴摉偟偰偄傞丅

丂暯惉19擭6寧8擔偐傜愳揷巵偺怑擻孭楙傪扴摉偟偨怑擻奐敪僙儞僞乕孭楙晹偺淎愳惓庽巵偼丄乽帺戭偐傜僙儞僞乕傑偱墲暅5帪娫偺摴偺傝偵庛壒傪堦尵傕揻偐偢孭楙偵庢傝慻傓愳揷巵偵偼摢偑壓偑傞丅崱屻傕尰応偵弌岦偄偰偺掕拝巟墖傪偱偒傞尷傝峴偭偰備偒偨偄乿偲岅偭偨丅乮娵嶳椃恖乯

丂48噓偺曮敔拞偺1揰1揰偼偳傟傕廳傒偑偁傞偑丄暔棟揑側廳偝偱孮傪敳偔偺偼寴楽側暷崙惢偺揰帤惢斉婡偩丅傛傎偳夦椡偱側偗傟偽丄戝恖2恖偱傕帩偪忋偘傜傟側偄丅

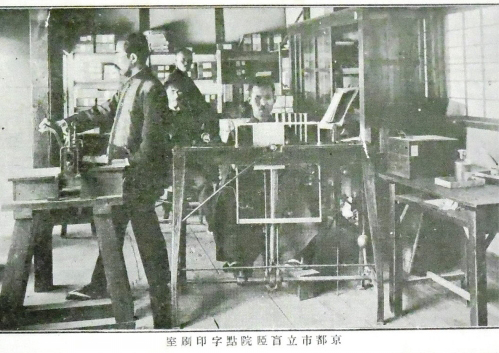

丂揰帤惢斉婡傪嵟弶偵摫擖偟偨偺偼丄搶嫗栍垹妛峑偩偭偨丅柧帯26擭乮1893乯偵丄僀儕僲僀栍妛峑挿儂乕儖偺敪柧偵傛傞昳傪嵦梡偟偨丅偦傟傑偱丄揰帤婍偱偙偮偙偮偲幨偡偟偐側偐偭偨嫵堳偵傛傞嫵嵽偯偔傝傕惗搆偵傛傞揮婰傕旘桇揑偵寉尭偝傟丄嫵壢彂傪娷傓戝検報嶞丒弌斉傊偺摴傪奐偄偨堄媊偼寁傝抦傟側偄丅墶昹偵傕僪儗乕僷乕晇恖偑婑晅偟偨婡夿偑憗偔偐傜偁傝丄惞彂偺揰栿偵妶偐偝傟偨偲偺偙偲偱偁傞丅

丂嫗搒偺僗僥儗僆僞僀僾丒儊乕僇乕偼丄嫗搒栍垹帨慞夛偑偦偺峸擖偺偨傔偵曞偭偨忩嵿偱丄崙撪3斣栚偺婡嵽偲偟偰柧帯36擭偵庢傝婑偣偨丅

丂偙偺擭偼丄嫗搒栍垹堾偺憂棫25廃擭偵偁偨傝丄亀嶷栍幮夛巎亁偲亀栍垹嫵堢榑亁傪姧峴偟偰丄嬤悽傑偱偺栍恖巎偲憂嬈埲棃偺幚慔偱棤晅偗傜傟偨棟榑偺懱宯壔傪婜偟偨僄億僢僋儊乕僉儞僌側擭偱偁偭偨丅偦偺慜擭偵偼丄妛峑偺彅婯懃傪夵傔丄栍嫵堢丄榃垹嫵堢偺嶞怴傪恾偭偨傑偝偵愡栚偩偭偨丅偟偐偟丄嫵堢娐嫬傗愝旛偺柺偱偺暻偑偄偔偮偐偁傝丄拞偱傕嵟戝偺壽戣偼揰帤報嶞偺嬤戙壔偱偁偭偨丅嫗搒偱嵟弶偵揰帤傪嫵偊偨嫵堳丒拞懞朷嵵乮傕偪傑偝乯傗堾挿偺捁嫃壝嶰榊偼丄搶嫗偺惢斉婡傪幚嵺偵尒偰偒偨偩偗偵丄偦偺擖庤傪寖偟偔妷朷偟偨偲偄偆丅

丂乽尒偐偹偨彜媍堳捯怣師榊丄巗尨暯暫塹乮傊偄傋偊乯丄偦傟偵撪摗彫巐榊偑敪婲恖偲側傝丄35擭3寧揰帤報嶞婍婑晅偺塣摦偑婲偙偝傟丄暷崙僴儕僜儞幮惢僗僥儗僆僞僀僾丒儊乕僇乕丄僽儗僀儐丒僞僀僾儔僀僞乕奺1戜丄愻戵峣傝梡儔僶儘乕儖偑峸擖偝傟偨丅婡夿椶偼36擭俈寧19擔偵摓拝丅婑晅偺憤妟偼605墌74慘偱偁偭偨丅僗僥儗僆僞僀僾丒儊乕僇乕偼垷墧斉偵揰帤傪惢斉偡傞婍夿偱丄儔僶儘乕儖偼報嶞偵梡偄傜傟偨偺偱偁傞乿乮亀嫗搒晎栍榃嫵堢昐擭巎亁乯

丂斵傜偼嫗搒偺幚嬈奅偺戝暔偱丄嫗搒栍垹帨慞夛偺栶堳偱傕偁偭偨丅崅妟婑晅幰偺巵柤偼僗僥儗僆僞僀僾丒儊乕僇乕偺栘惢曐岇奧偵楍婰偝傟偰偄傞丅

丂敪拲偵嵺偟偰偼丄朘暷宱尡偑偁傞搶嫗栍垹妛峑丒彫惣怣敧偐傜彆尵傪摼丄峸擖傕摨峑傪宱桼偟偰偄傞丅傾儊儕僇懁偺彜幮偼僔僇僑偺僋乕僷乕丒僄儞僕僯傾乕丒僐儞僷僯乕偱丄搶嫗丒桳妝挰偵偁偭偨桝擖嬈幰丒崅揷彜夛偲傗傝偲傝偟偨彂椶偑巆偭偰偄傞丅3昳偺崌寁偼丄225僪儖73僙儞僩乮453墌73慘乯偱偁偭偨偑丄僔僇僑偐傜搶嫗傑偱偺桝憲椏丄娭惻丄庤悢椏傪壛偊傞偲憤寁545墌63慘偵忋偭偨丅偙傟傪丄搶嫗栍妛峑柤媊偱崅揷彜夛偵巟暐偭偨椞廂彂傕尰懚偡傞丅

丂柧帯36擭7寧19擔偺亀廻捈曤亁偵偼丄乽搶嫗儓儕丂僗僥儘乕僞僀僾儊乕僇乕摓拝乿偲偁傞丅幚偼丄偙偺慜乆擔丄搶嫗偐傜愇愳憅師丄墦嶳朚懢榊側偳4恖傕偺嫵堳偑嫗搒巗棫栍垹堾傪朘傟丄揰帤惢斉婡偺巊梡曽朄偺島廗傕峴偭偨丅帄傟傝恠偔偣傝偺嫤椡偱偁偭偨丅捁嫃傜偼丄姶幱偺婥帩偪傪偙傔偰搶嫗偺彅巵傪嫗搒偺娤岝抧偵埬撪偟丄墐惾傕梡堄偟偨丅

丂9寧7擔偵偼丄婑晅幰偺偆偪巗尨暯暫塹傜偑丄揰帤僞僀僾儔僀僞乕偺巊梡曽朄傪嶲娤偡傞偨傔偵棃峑偟偰偄傞丅壞偺娫丄栍垹堾偺嫵堳偨偪偼丄憖嶌偺弉楙傪傔偞偟偰娋傪棳偟偨偙偲偩傠偆丅

丂懸偪偵懸偭偨怴昳偺婍夿偼憗懍僼儖壱摥偡傞偙偲偵側傞丅

丂偦偺擭偺偆偪偵丄堾撪栍惗偺惗搆夛偵偁偨傞乽撃岎夛乿偺夛曬戞1崋偑揰帤偱傕報嶞丒攝晍偝傟偨丅偦傟偑屻偵偼丄亀揰帤悽奅亁亀岝亁偺敪峴傊偲偮側偑傞丅嫗搒晎棫栍妛峑帒椏幒偵偼丄柧帯41擭偵嵜偟偨儖僀丒僽儔僀儐惗抋100擭傪婰擮偡傞島墘夛偺墘愢撪梕傪揰栿偟偨垷墧尨斉偑曐懚偝傟偰偄傞丅捁嫃撃帯榊偼丄柧帯42擭丄傑偩嫗搒巗棫栍垹堾偺惗搆偩偭偨帪婜偵丄暥晹徣偐傜敪峴偝傟偨杗帤偺亀孭栍妝晥亁傪帺傜惢斉偟丄斝晍偟偨丅偦偺垷墧尨斉傕嫗搒儔僀僩僴僂僗偵嵼傞丅

丂揰帤惢斉婡偺妉摼偼丄婓朷傊偺昁恵偺庬偱偁傝丄帪戙傪夋偡傞憇嫇偱偁偭偨丅

嫗搒巗棫栍垹堾揰帤報嶞幒

乮幨恀偼挊幰偺偛梫朷偵傛傝丄儂乕儉儁乕僕偵尷傝宖嵹偟偰偄傑偡乯

丂慜崋乮8寧崋乯偺乽傕偔偠乿偱丄乽弶廐偺嬥戲傊傛偆偙偦両乿傪22儁乕僕偲彂偒傑偟偨偑幚嵺偼26儁乕僕偱丄乽儔僕僆偑崘偘偨偁偺帪丒偁偺恖乿偼25儁乕僕偲彂偒傑偟偨偑丄幚嵺偼22儁乕僕偱偟偨丅偍榣傃偟偰掶惓抳偟傑偡丅

丂乽48噓偺曮敔乿偱偼丄巎椏偵婎偯偄偨乽僽儗僀儐丒僞僀僾儔僀僞乕乿偲丄乽儖僀丒僽儔僀儐乿偲偄偆傛偆側尰嵼偺堦斒揑昞婰偑崿嵼偟偰偍傝傑偡偑丄傛傠偟偔偛椆彸偔偩偝偄丅

丂杮崋偺乽帺暘偑曄傢傞偙偲乿偵傛傞偲丄峼嶳夛幮偺僄儞僕僯傾偱偁偭偨摗尨復惗偝傫傪乽曬摴丄幏昅偺悽奅傊揮恑偝偣傞傂偲偮偺偒偭偐偗偵側偭偨乿偺偼丄僯僇儔僌傾撪愴傪昤偄偨塮夋乽傾儞僟乕丒僼傽僀傾乿偩偭偨偲偄偄傑偡丅偙偺塮夋偼丄恊暷撈嵸惌尃傪懪搢偡傞僒儞僨傿僯僗僞妚柦偑晳戜偱丄1979擭7寧偵撈嵸幰偼朣柦偟丄柉懓嵞寶惌晎偑庽棫偝傟廔傢傝傑偡丅

丂偦偟偰妚柦惌晎偼丄撈嵸幰偺嵿嶻傪杤廂偟丄搚抧夵妚丒幆帤塣摦側偳偺惌嶔傪幚峴偟傑偟偨丅

丂乽偟偐偟丄傗偑偰暷崙偑惌晎偺揮暍傪傕偔傠傒丄斀惌晎僎儕儔偵晲婍偲帒嬥傪採嫙偟丒丒丒帺桼偲柉庡庡媊偺戝崙偼丄棤掚偱彫崙偄偠傔傪偟偰偄偨丅偦偺寢壥丄崙偼旀暰偟偨乿偲杮崋偵彂偄偨偺偼丄乽僯僇儔僌傾偵偍偗傞搶梞堛妛嫵堢儃儔儞僥傿傾乿偺峧愳復偝傫偱偡丅

丂傢偑崙偼愴屻68擭傪夁偓偰丄崙柉偺傎偲傫偳偑“愴憟傪抦傜側偄巕嫙偨偪”偲側傝丄枅擭壞偵側傟偽丄怴暦傗僥儗價偱堿乆柵乆偲偟偨“廔愴摿廤”偑慻傑傟傑偡丅

丂堦曽丄杮崋偱摗尨偝傫偼杒嶳廋嶌帉丒悪揷擇榊嶌嬋偺乽愴憟傪抦傜側偄巕嫙偨偪乿傪丄堷偒崌偄偵弌偟丄乽夵傔偰婥偯偄偨偺偼丄嬋傕壧偄曽傕丄偁偊偰偍婥妝側姶偠傪慜柺偵弌偟偰偍傝丄崱偺巹偼偦偙偵岲報徾傪書偄偨丅偦傟偼懡暘丄愴憟傪岅傞偵偼偍婥妝偱偄偄偺偱偼側偄偐偲丄巹帺恎偑巚偊傞傛偆偵側偭偨偐傜偩乿偲弎傋偰偄傑偡丅

丂悢懡偔偺廋梾応傪偔偖偭偰偒偨曽偩偗偵丄偦偺恀堄偼撧曈偵偁傞偺偐丠丂嫽枴捗乆偱偡丅師崋埲崀傪偛婜懸偔偩偝偄丅乮暉嶳乯